【怀医科普】多囊卵巢综合征(PCOS)克星,少女守护神——别让“沉默的内分泌杀手”偷走青春期

16岁的小雨(化名)走进诊室时,170cm的身高裹在宽松的衣服里,200多斤的体重让她走几步就微微喘气,脖颈、腋窝处发黑的皮肤像洗不掉的污渍——那是严重的黑棘皮征。她的妈妈攥着病历本,焦急而又面露难色的说:“医生,孩子从没来过月经,减肥、调血糖、看皮肤,跑了2年都没好,看到您的门诊能看孩子的月经不调,麻烦您帮帮孩子。”

详细问诊后,一个令人揪心的真相浮出水面:妈妈竟坚信“月经来得早影响长个”,直到孩子16岁仍未初潮,且伴随肥胖、高血糖等问题加重,才慌了神。

经过性激素六项、抗苗勒氏管激素(AMH)、子宫附件B超等检查,小雨被确诊为多囊卵巢综合征(PCOS) ——这个被称为“青春期隐形杀手”的疾病,正是导致她原发性闭经、全身多系统问题的根源。

幸运的是,经过规范用药、精准饮食和运动指导,不到一个月,小雨的月经首次来潮,母女俩在诊室里喜极而泣,并送上感谢的锦旗,这也是一份沉甸甸的信任和双向奔赴。3个月后,她的体重下降10公斤,黑棘皮征较前明显好转,血糖逐渐恢复正常。

这个案例并非个例,据数据显示,我国青春期女性PCOS患病率已达5%-10%,但像小雨妈妈这样的认知误区,让许多孩子错过了最佳干预时机。

01 PCOS不是“成年女性专利”,青春期发病更需警惕

提起多囊卵巢综合征,很多人误以为是育龄女性的“专属病”,实则不然。青春期亦是PCOS的高发期,约占所有患者的30%。由于青春期女孩下丘脑-垂体-卵巢轴发育不完善,激素水平不稳定,PCOS的早期症状很容易被家长和孩子忽视,甚至与“青春期正常现象”混淆。

“原发性闭经”是青春期PCOS最典型的信号之一。医学上明确规定,女孩13岁无第二性征发育(如乳房隆起、阴毛腋毛生长),或15岁有第二性征但仍未初潮,即可诊断为原发性闭经,必须立即就医。小雨的妈妈因“怕影响长个”延误就医,险些让孩子错过黄金干预期——要知道,PCOS导致的闭经并非“单纯不来月经”,而是卵巢功能异常的外在表现,长期不干预会导致子宫内膜过度增生,增加未来不孕、子宫内膜癌的风险。

除了闭经,青春期PCOS还有三个“预警信号”,家长和孩子一定要牢记:

Ⅰ快速肥胖:尤其是腹型肥胖,体重在半年内增长超过10%,且常规减肥效果差;

Ⅱ黑棘皮征:颈部、腋窝、腹股沟等褶皱处皮肤增厚、发黑,像“污垢”却洗不掉,这是胰岛素抵抗的典型表现;

Ⅲ多毛、痤疮加重:唇周、下巴、乳晕周围出现粗硬毛发,脸上反复长囊肿型痤疮,用护肤品无法改善。

这些症状看似“分散在不同科室”,实则都指向同一个根源——内分泌紊乱。就像小雨,先因肥胖看减重门诊,再因高血糖看内分泌科,最后因黑棘皮征看皮肤科,却始终没找到“串联所有问题的线”。这也提醒家长:当孩子出现多系统异常时,一定要警惕“妇科内分泌问题”,及时到妇科内分泌科就诊,避免“头痛医头、脚痛医脚”。

02 PCOS的“破坏力”远超想象,不只是“月经不调”

很多人对PCOS的认知停留在“月经不准、多毛”,但实际上,这是一种累及全身的代谢性疾病,若青春期不干预,会像“多米诺骨牌”一样引发一系列健康问题。

从短期来看,青春期PCOS会直接影响孩子的生理和心理健康。生理上:除了闭经、肥胖,还会出现胰岛素抵抗——约70%的青春期PCOS患者存在胰岛素抵抗,即使血糖暂时正常,也可能发展为2型糖尿病,小雨就是典型例子;心理上:多毛、痤疮、肥胖会让孩子产生自卑心理,不敢穿短袖、裙子,甚至回避社交,严重者会出现抑郁、焦虑。

从长期来看,青春期PCOS的“后遗症”会伴随终身。医学研究表明,青春期患PCOS的女性,成年后不孕率高达40%-60% ,因为长期排卵障碍会导致卵子质量下降;同时,她们患2型糖尿病的风险是正常女性的4倍,患心血管疾病(如高血压、冠心病)的风险是正常女性的2倍,子宫内膜癌的发病年龄也会提前10-15年。

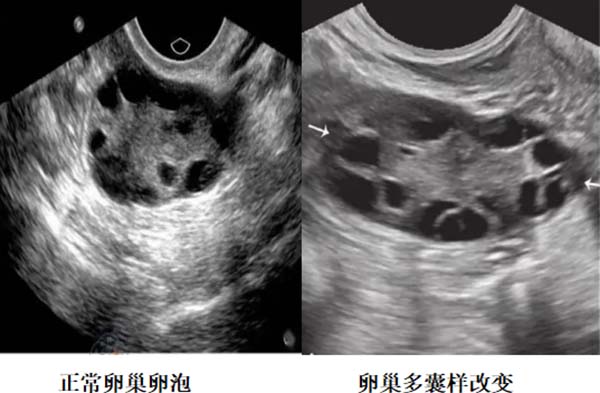

更令人担忧的是,青春期PCOS的诊断难度更高。由于青春期女孩的下丘脑-垂体-卵巢轴尚未成熟,激素水平波动大,单纯的“卵巢多囊样改变”并不等于PCOS——很多健康女孩的B超也可能显示卵巢有多囊,但只要月经规律、无胰岛素抵抗,可暂观察,但需要警惕。

因此,诊断青春期PCOS必须“多指标综合判断”,除子宫附件B超,还要结合性激素六项(重点看睾酮、LH/FSH比值)、抗苗勒氏管激素(AMH,反映卵巢储备)、胰岛素释放试验等,缺一不可。

这也是为什么小雨在多个科室就诊却迟迟未确诊——PCOS的诊疗需要“跨学科思维”,既要有妇科内分泌的专业判断,也要结合内分泌科的代谢评估,才能精准定位病因。

03 对抗青春期PCOS,“规范治疗+生活方式干预”是关键

很多家长得知孩子患PCOS后,会陷入两个极端:要么过度焦虑,担心孩子“一辈子不能生育”;要么不以为然,觉得“等长大了就好了”。其实,青春期PCOS并不可怕,只要早发现、早干预,绝大多数孩子都能恢复正常的月经周期、代谢水平,成年后顺利怀孕生子。

治疗青春期PCOS的核心原则是“先调代谢,再调月经”,分两步走:

①改善胰岛素抵抗,控制体重:这是所有治疗的基础。对于像小雨这样合并肥胖、高血糖的患者,医生会先使用胰岛素增敏剂(如二甲双胍),帮助身体提高胰岛素敏感性,降低血糖;同时制定个性化的饮食和运动方案——饮食上并非“少吃”,而是“科学吃”,比如减少高糖、高油、高精制碳水(如奶茶、炸鸡、白米饭)的摄入,增加优质蛋白(鸡蛋、鱼虾、豆制品)和膳食纤维(蔬菜、粗粮);运动上以“中等强度有氧运动”为主,如快走、游泳、骑自行车,每周至少150分钟,避免高强度运动导致的肌肉流失。小雨能在三个月内减重10公斤,正是得益于“药物+饮食+运动”的协同作用。

②调节激素水平,恢复月经周期:当代谢指标改善后,医生会根据孩子的情况使用短效避孕药(如炔雌醇环丙孕酮片)或孕激素,帮助调节激素水平,建立规律的月经周期。很多家长担心“孩子太小吃避孕药有副作用”,其实只要在医生指导下规范使用,不仅能保护子宫内膜,还能改善多毛、痤疮等症状,安全性极高。小雨就是在用药一个月后,月经首次来潮,这也标志着她的卵巢功能开始恢复。

需要强调的是,青春期PCOS的治疗是一个“长期过程”,即使月经规律、体重下降,也需要定期复查——建议每3-6个月复查一次性激素六项、血糖、肝肾功能,根据指标调整治疗方案。同时,家长的角色至关重要:既要监督孩子坚持饮食和运动,也要关注孩子的心理状态,避免因“减重”给孩子造成过大压力。小雨的妈妈在复诊时说:“现在每天陪孩子一起散步、做饭,孩子不仅身体好了,也愿意和我们说话了,整个人都开朗了。”

04 破除认知误区,做孩子的“健康守护神”

小雨的案例,暴露了很多家长对青春期健康的认知盲区——“月经来得早影响长个”“孩子胖点没关系,长大就瘦了”“多毛、痤疮是青春期正常现象”,这些错误观念正是导致PCOS延误诊治的“元凶”。

事实上,月经初潮的时间与身高没有直接关系。女孩的身高主要由遗传和青春期生长发育速度决定,月经初潮通常在青春期后期出现,此时身高已基本定型(剩余生长空间仅2-5cm),不会因初潮早而停止长高。相反,PCOS导致的长期闭经,会因激素紊乱影响骨骼健康,反而可能导致骨密度下降,增加未来骨质疏松的风险。

同时,青春期肥胖绝非“正常现象”。儿童青少年的BMI(体重指数)有明确的正常范围,16岁女孩的BMI应在18.5-23.9之间,超过24即为超重,超过28则为肥胖。一旦出现肥胖,尤其是腹型肥胖,必须及时干预,因为青春期肥胖是PCOS的“温床”,会加剧胰岛素抵抗,形成“肥胖→胰岛素抵抗→激素紊乱→更肥胖”的恶性循环。

作为家长,要做孩子的“健康第一责任人”:

①关注孩子的生长发育:12岁后定期监测身高、体重、第二性征发育情况,发现异常及时就医;

②学习青春期健康知识:了解月经初潮的正常年龄、PCOS的早期症状,避免因认知误区延误诊治;

③培养孩子健康的生活习惯:从小远离高糖、高油食物,鼓励孩子多运动,避免久坐、熬夜,从源头预防PCOS。

小雨的故事,是青春期PCOS诊疗的一个缩影。它告诉我们,PCOS并非“不治之症”,只要早发现、早干预,就能有效控制;但它也警示我们,青春期健康无小事,家长的认知和重视程度,直接决定了孩子的健康未来。

作为医生,我们愿做PCOS的“克星”,更愿做少女们的“守护神”——用专业的诊疗帮助孩子摆脱疾病困扰,用科普的力量唤醒家长的健康意识。愿每个青春期女孩都能远离PCOS,拥有规律的月经、健康的身体,自信地绽放属于自己的青春光彩。

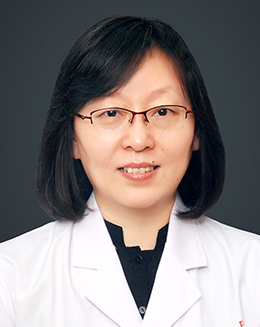

专家介绍

裴友娟

副主任医师

硕士研究生毕业于安徽医科大学生殖内分泌专业,博士研究生就读于首都医科大学附属北京妇产医院,师从国内外著名妇科内分泌专家、“中国卵巢组织冷冻第一人”阮祥燕教授。专注妇科内分泌及生殖医学领域12年,兼具扎实的科研功底与丰富临床经验。

专业擅长:多囊卵巢综合征、更年期综合征、异常子宫出血、闭经、卵巢早衰(早发性卵巢功能不全)、生育力保护、不孕不育等。

学术成就:主持或参与国家级课题3项,聚焦PCOS机制研究、治疗与临床转化,发表高质量论文10余篇(核心期刊6篇,SCI2篇)。参编著作2部。2024年于国际绝经学会(IMS)大会作口头交流报告,2025年欧洲男女更年期协会(EMAS)投稿摘要2篇并进行壁报交流。

社会任职:欧洲生殖与避孕协会委员会委员、国际妇科内分泌学会中国妇科内分泌分会委员、中国优生优育协会生育力保护与修复专业委员会委员、北京慢性病防治与健康教育研究会生殖医学专业委员会第一届青年委员会委员、中国人口文化促进会妇产科医师分会委员会委员、中国抗衰老促进会生殖与生育分会专家委员。

出诊时间:每周二上午;

出诊地点:北京怀柔医院新门诊楼妇产科2诊室。