【怀医科普】“晒背”养生会导致中暑吗?

当下,“晒背”养生颇为流行,其由来已久。中医认为后背分布着诸多经络穴位,晒背能够补充阳气、促进血液循环。如今“晒背”养生之所以盛行,一方面是人们对传统养生方法的重视,另一方面也得益于社交平台的传播和推崇。然而,“晒背”虽有益处,但存在一定的中暑风险。若在高温时段过长时间晒背,或者晒背时环境闷热不通风,都可能导致体温调节失衡,进而引发中暑。

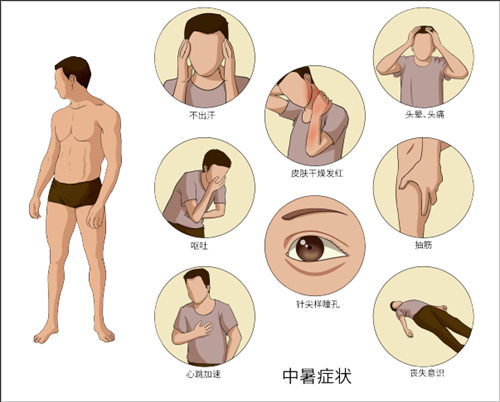

中暑是高热环境下的热损伤疾病,多因水和电解质丢失过多、散热出现障碍。这会致使中枢与心血管系统功能障碍,可能造成脑损伤、肾损伤,严重时甚至会导致死亡。中医认为,中暑由外感暑热之邪、内因正气不足所致。暑热属阳邪,炎热升散,侵体后传变迅速,若不及时消解,易引发多种严重病变,后期多表现为津气两虚或余邪留恋,暑邪常夹湿邪,此称为暑秽。高温作业者、通风不良环境中强体力劳动者、适应高温能力差者,以及年老体弱、产妇、肥胖、甲亢、汗腺功能障碍者和使用阿托品等药物的人,更容易中暑。

对于轻症中暑,急救与自救的关键在于迅速脱离高温环境,到通风良好处休息。口服淡盐水或清凉饮料补充水分和电解质,必要时进行补液,糖盐是不错的选择。

重症中暑的急救自救则需遵循现场处置六步法。

第一步 立即脱离热环境,避免继续受热;

第二步 快速测量体温,了解患者身体状况;

第三步 积极有效降温,可采用冷敷等方法;

第四步 快速液体复苏,纠正脱水;

第五步 做好气道保护与氧疗,保证呼吸通畅;

第六步 控制抽搐,防止病情恶化。

热射病是最严重的中暑类型,降低热射病死亡率的关键在于预防,应将防治热射病的重点置于日常生活中。日常的宣教工作极其重要,能让人们充分知晓预防中暑的方法及必要性。

要避免处于高温(高湿)且不通风的环境,减少和规避中暑发生的危险因素。保证充足的休息时间,让身体得到充分的恢复。同时要注意及时补充水分,避免脱水。日常生活中,菊花、金银花、荷叶、薄荷、藿香和广藿香等常见之物都有清热解暑的功效。做好户外防护也很关键,选择透气的帽子,尽量在清晨或黄昏较为凉爽的时候进行户外劳动。饮食要均衡清淡,适时补充水分。常服清暑饮料,如绿豆汤、西瓜汁、凉茶等,以及淡盐类或功能性饮料。多吃水果蔬菜,忌烟酒,禁食辛辣等刺激性食物。通过适当锻炼等方式增强体质。平时尽量穿浅色的衣服,若不得不身处高温高湿环境下活动,一定要定时到阴凉通风处休息,并及时补充水及电解质。热射病的表现非常严重,患者体温会急剧升高至 40℃以上,甚至更高,且这种高热很难通过常规方法有效降低。患者会昏迷不醒,可能伴有抽搐,皮肤干热无汗,还可能出现呼吸急促、心跳过速等症状。若发现这些症状,务必立即采取急救措施并送医治疗。

中医在中暑急救自救方面也有办法。临症常用降温、刮痧、针刺、放血等手段,再结合辩证施药,实现中西医结合防治。此外,一些中成药在中暑防治中发挥着作用。十滴水能解暑健脾,缓解中暑引起的头晕、恶心等。仁丹可驱风解暑健胃,适用于轻度中暑。藿香正气软胶囊(或丸、或水)能解表化湿、理气和中。安宫牛黄丸清热解毒、豁痰开窍,但需在医生指导下服用。

在此提醒公众,养生需科学,“晒背”要适度,时刻警惕中暑风险,呵护自身健康。